Ziel einer jeden EMF-Messung ist die Schaffung eines Umfelds, das möglichst gering durch Elektrosmog bzw. elektromagnetische Strahlung belastet ist.

Häufige Anlässe, Elektrosmog messen zu lassen, sind beispielsweise:

- Der Wunsch nach Strahlungsminimierung im Wohnbereich oder an Büroarbeitsplätzen im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge

- Überprüfung der Strahlungsbelastung zu Hause oder am Arbeitsplatz als mögliche Ursache für bereits vorhandene gesundheitliche Probleme

- Entscheidungshilfe im Vorfeld des Kaufs einer Immobilie oder einer Eigentumswohnung oder bei der Auswahl einer Mietwohnung, insbesondere in der Nähe von Mobilfunksendeanlagen, Rundfunksendern, Hochspannungsleitungen oder Trafostationen

Eine Messung von Elektrosmog bzw. elektromagnetischer Strahlung setzt sich in der Regel zusammen aus:

- Messung der zu untersuchenden Strahlungsarten

- Einschätzung der Situation vor dem Hintergrund einer gesundheitlichen Vorsorge

- Beratung zur Minimierung der Strahlung

- Dokumentation der Ergebnisse

Durch den Einsatz einer umfangreichen Messausrüstung können vor Ort die unterschiedlichen Arten von elektromagnetischen Feldern und Wellen erfasst werden und Strahlungsquellen identifiziert werden.

Im Fokus stehen insbesondere solche Orte, an denen sich Personen über einen längeren Zeitraum aufhalten. Typische Messorte sind beispielsweise Häuser, Wohnungen und Büroarbeitsplätze.

Zur Einschätzung der Situation im Hinblick auf eine gesundheitliche Vorsorge werden die Messergebnisse mit Vorsorgeempfehlungen verglichen, die von verschiedenen Institutionen erarbeitet wurden. Diese Richtwerte, die deutlich unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte für elektromagnetische Felder liegen, zielen auf eine möglichst geringe Strahlenbelastung im Alltag ab.

Basierend auf den Ergebnissen der Messungen werden Vorschläge zur Strahlungsminimierung entwickelt. Dies geschieht immer unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen Minimierungsmöglichkeiten.

Die Messergebnisse werden in Form eines ausführlichen schriftlichen Berichts dokumentiert. Vorschläge und Hinweise zur Verringerung der Strahlenbelastung sind ebenfalls Bestandteil des Berichts.

Angeboten werden die Leistungen hauptsächlich im Raum Aachen/Düren, der Nordeifel, der Region Köln/Bonn, der Region Niederrhein und im Raum Düsseldorf.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot wünschen.

FAQs Leistungsangebot

- Welche Messungen und Untersuchungen von Elektrosmog und Strahlung können durchgeführt werden?

- Welche Richtwerte und Vorsorgeempfehlungen werden zur Einschätzung der Strahlungsbelastung herangezogen?

- Wie erfolgt eine Beratung zur Minimierung von elektromagnetischer Strahlung?

- Was kostet eine Elektrosmog-Messung?

FAQs Messtechnik / Messverfahren

- Wie werden niederfrequente Wechselfelder gemessen?

- Wie werden hochfrequente elektromagnetische Wellen gemessen?

- Wie werden elektrische Gleichfelder (Elektrostatik) gemessen?

- Wie werden magnetische Gleichfelder (Magnetostatik) gemessen?

Messung von Elektrosmog / elektromagnetischer Strahlung

In unserem Alltag kommen verschiedene Arten von Elektrosmog wie elektrische und magnetische Gleichfelder, niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder oder hochfrequente elektromagnetische Wellen vor.

All diese Strahlungsarten unterscheiden sich in ihren physikalischen Eigenschaften. Das macht den Einsatz verschiedener Messgeräte und Messverfahren erforderlich.

Abhängig von der jeweiligen Situation, die bereits im Vorfeld abgeklärt wird, können folgende Untersuchungen durchgeführt werden:

- Messung von niederfrequenten magnetischen und elektrischen Wechselfeldern (z.B. Hochspannungsleitungen, Trafostationen, elektrifizierte Bahntrassen, Elektroinstallationen, Elektrogeräte)

- Messen von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen (z.B. Mobilfunksender, Rundfunksender, WLANs, DECT-Telefone, Smartphones)

- Untersuchung von elektrischen Gleichfeldern / Elektrostatik (z.B. elektrostatisch auffällige Fußböden, Vorhänge, Möbel)

- Messung von magnetischen Gleichfeldern (z.B. Straßenbahnen, Photovoltaikanlagen, Federkernmatratzen, magnetisierbare Baumaterialien)

Einschätzung der Strahlungsbelastung

Im Sinne des Vorsorgeprinzips sollte die persönliche Belastung durch Elektrosmog insbesondere im Bereich von Daueraufenthaltsplätzen möglichst gering sein. Zur Einschätzung der Belastungsituation dienen Vorsorgeempfehlungen, die von verschiedenen Institutionen vorgeschlagen wurden. Beispielhaft seien an dieser Stelle genannt:

- Die amerikanische Umweltbehörde US-EPA führte im Jahr 1996 eine umfassende Studie für den NCRP (Nationaler Rat für Strahlenschutz in Amerika) durch. Auf Grundlage dieser Studie entstanden Vorsorgewerte zur Begrenzung der Imissionen durch niederfrequente Wechselfelder.

- Der vom TCO (Dachverband der schwedischen Angestelltengewerkschaft) erstellte und weltweit anerkannte Standard enthält Richtwerte zur Begrenzung der elektrischen und magnetischen Felder, die von Computermonitoren und anderen Bürogeräten erzeugt werden.

- Die Europäische Akademie für Umweltmedizin (EUROPAEM) veröffentlichte im Jahr 2016 die „EUROPAEM EMF-Leitlinie 2016“. Diese Leitlinie behandelt die gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern und empfiehlt Richtwerte zur Begrenzung dieser Felder.

Die Vorsorgeempfehlungen dieser Institutionen sind deutlich niedriger angesetzt als die gesetzlichen Grenzwerte für elektromagnetische Felder. Sie eignen sich daher besonders als Richtwerte bei der Minimierung von alltagstypischem Elektrosmog.

Beratung zur Strahlungs-Minimierung

Ausgehend von den Messergebnissen werden Vorschläge zur Reduzierung von Elektrosmog und Strahlung gemacht. Dabei spielt auch die Frage der „Wirtschaftlichkeit“ der möglichen Reduzierungsmaßnahmen eine wichtige Rolle:

In welchem Verhältnis steht der Aufwand zur Umsetzung einer Maßnahme auf der einen Seite zu der dadurch erzielbaren Strahlungsminimierung auf der anderen Seite (Kosten-Nutzen-Relation)?

Oftmals ist bereits durch verhältnismäßig einfache Mittel eine deutliche Verringerung der Strahlenbelastung erreichbar. Im Beratungsgespräch werden bevorzugt solche Maßnahmen empfohlen, die eine besonders günstige Kosten-Nutzen-Relation aufweisen.

Im Sinne einer unabhängigen Beratung verkaufe ich keinerlei Produkte.

Was kostet eine Elektrosmog-Messung?

Die Kosten einer Elektrosmogmessung hängen von deren Umfang ab. Im Vorfeld eines Messauftrags wird daher unter anderem abgeklärt, welche Strahlungsarten gemessen werden sollen und ob die Notwendigkeit einer Langzeitmessung besteht. In aller Regel können dann bereits vor der Auftragsvergabe die anfallenden Kosten für die Messung genannt werden.

Wie werden niederfrequente Wechselfelder gemessen?

Im Niederfrequenzbereich wird unterschieden zwischen elektrischen Wechselfeldern und magnetischen Wechselfeldern.

In der Umgebung einer Wechselspannung entsteht immer auch ein elektrisches Wechselfeld. Dieses wechselt ebenso wie die Spannung, durch die es erzeugt wird, ständig seine Richtung. Das Fließen eines elektrischen Stroms ist für die Entstehung nicht notwendig. In der Praxis bedeutet dies, dass elektrische Wechselfelder auch dann entstehen, wenn kein Gerät eingeschaltet ist.

Jeder elektrische Strom erzeugt aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten zwangsläufig auch ein ihn umgebendes Magnetfeld. Sobald also in einer Leitung oder in einem Gerät ein Strom fließt, entsteht dort auch ein Magnetfeld. Magnetische Wechselfelder ändern genauso wie der sie erzeugende Wechselstrom ständig ihre Richtung. Die Feldstärke ist abhängig von der Stärke des Stroms und dem Abstand zur Quelle.

Typische Verursacher von niederfrequenten Wechselfeldern sind unter anderem:

- Hochspannungsleitungen

- Erdkabel

- Trafostationen

- elektrische Bahntrassen

- Elektroinstallationen

- Elektrogeräte

Bei Niederfrequenzmessungen wird zwischen elektrischen und magnetischen Wechselfeldern unterschieden. Die für diesen Bereich eingesetzten Messgeräte ermöglichen dreidimensionale Feldmessungen. Das bedeutet, dass die Geräte unabhängig von ihrer Ausrichtung immer den richtigen Messwert anzeigen.

Viele elektrische Anlagen und Geräte erzeugen Wechselfelder, die nicht mehr sinusförmig sind, sondern eine verzerrte Signalform aufweisen. Um auch solche Felder korrekt erfassen zu können, arbeiten alle eingesetzten Messgeräte nach dem True-RMS-Verfahren. Bei diesem Verfahren werden die tatsächlichen Werte unabhängig von der Signalform angezeigt.

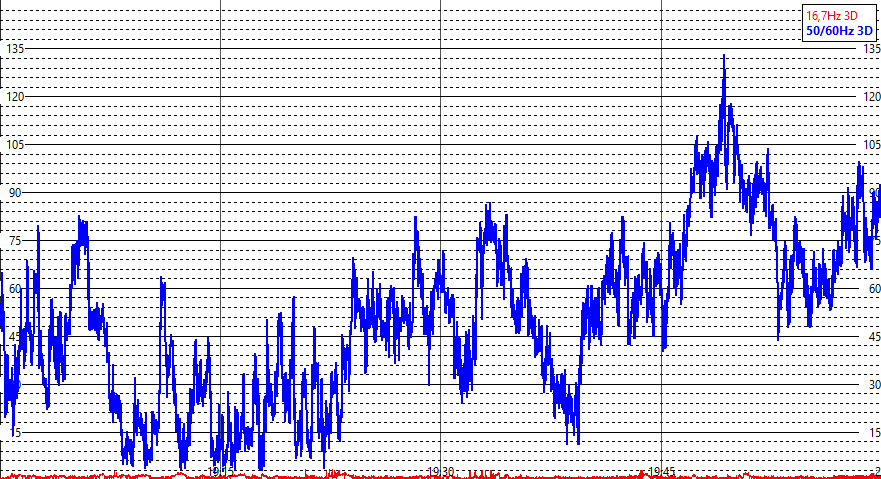

Die vorhandene Messtechnik deckt einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 1000 kHz ab und erlaubt die gezielte Erfassung einzelner Frequenzen wie beispielsweise Bahn (16,7 Hz) oder Stromversorgung (50 Hz).

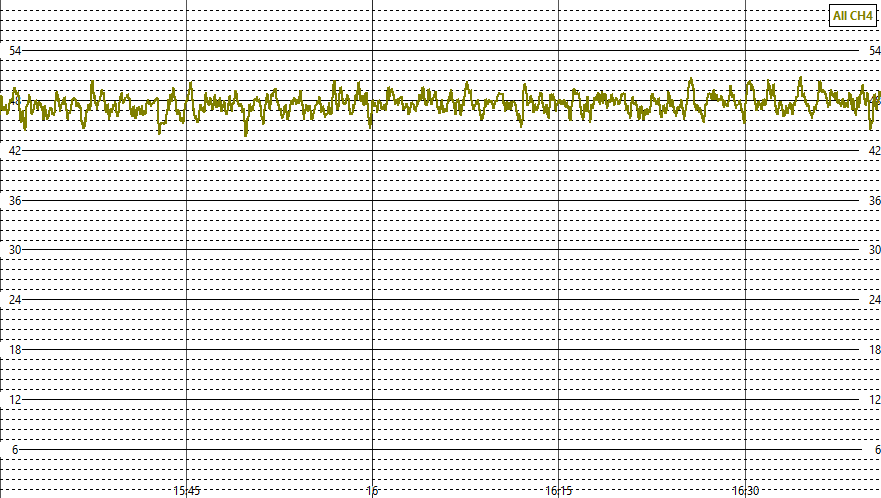

Eine Besonderheit bei der Messung von magnetischen Wechselfeldern besteht darin, dass diese oftmals starken zeitlichen Schwankungen unterliegen. Um dem Rechnung zu tragen, können Magnetfelder im Rahmen einer Dauermessung mittels Datenlogger über einen bestimmten Zeitraum elektronisch aufgezeichnet und anschließend mit einer speziellen Software analysiert werden. Durch den gleichzeitigen Einsatz von mehreren Datenloggern, die an unterschiedlichen Stellen platziert werden, kann ein genaueres Bild von der räumlichen Magnetfeldverteilung gewonnen werden.

Bei älteren Elektroinstallationen sind Schutzleiter und Neutralleiter nicht voneinander getrennt sondern als gemeinsamer Leiter ausgeführt. Dies führt häufig dazu, dass Ströme nicht nur über die dafür vorgesehenen elektrischen Leitungen sondern auch über Heizungsrohre, Wasserrohre, Gasrohre oder Stahlträger fließen. Solche Ströme werden auch als vagabundierende Ströme bezeichnet und können zu überdurchschnittlich hohen Magnetfeldbelastungen innerhalb von Gebäuden führen. Außerdem können vagabundierende Ströme für eine erhöhte Korrosion der Rohrleitungen verantwortlich sein. Für die Messung derartiger Ströme steht eine Stromzange zur Verfügung, die sowohl Wechselströme als auch Gleichströme erfassen kann.

Bei Immissionsmessungen speziell von elektrischen Wechselfeldern kommt es darauf an, dass die Feldstärke möglichst wenig durch die eingesetzte Technik und die beteiligten Personen beeinflusst wird. Daher arbeitet das hierfür verwendete Feldmessgerät nach dem potenzialfreien Messprinzip.

Mittels Multimeter und Spannungsprüfer können die Quellen der gemessenen elektrischen Wechselfelder genau lokalisiert werden.

Wie werden hochfrequente elektromagnetische Wellen gemessen?

Wenn Informationen drahtlos per Funk übertragen werden, geschieht dies mittels hochfrequenter elektromagnetischer Wellen. Im Niederfrequenzbereich werden elektrische und magnetische Felder getrennt voneinander betrachtet. Im Hochfrequenzbereich dagegen sind beide Feldarten eng miteinander verknüpft. Sie breiten sich als elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit im Raum aus.

Als Verursacher dieser Strahlung können beispielsweise genannt werden:

- Mobilfunksender (GSM, LTE, 5G, TETRA)

- Handys und Smartphones

- schnurlose Telefone (DECT)

- drahtlose Netzwerke (WLAN, Bluetooth)

- Radiosender und Fernsehsender

Bei Hochfrequenzmessungen kommen je nach Aufgabenstellung unterschiedliche Geräte und Messverfahren zum Einsatz.

Mit Breitbandmessgeräten kann die Summe aller einwirkenden Felder innerhalb eines größeren Frequenzbereichs ermittelt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über die Situation vor Ort, die oftmals durch das Vorhandensein verschiedener Strahlungsquellen gekennzeichnet ist. Die verwendeten Geräte sind empfindlich genug, um auch schwächere Strahlung erfassen zu können. Sie decken einen Frequenzbereich von 27 MHz bis 10 GHz ab. In diesem Bereich befindet sich der Großteil der im Alltag vorkommenden hochfrequenten Feldverursacher.

Zur Unterstützung bei der Identifikation von Strahlungsquellen können akustische Analysen durchgeführt werden. Hierbei wird ausgenutzt, dass die von den verschiedenen Quellen (beispielsweise Mobilfunksender, schnurlose Telefone oder WLAN) erzeugten Signale sich unter anderem durch ihre Modulation voneinander unterscheiden. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Modulation die Aufprägung der zu übertragenden Nachricht auf ein Hochfrequenz-Signal. Wird diese Modulation von den entsprechenden Messgeräten über einen Lautsprecher ausgegeben, ergeben sich je nach Art der Quelle unterschiedliche Geräusche.

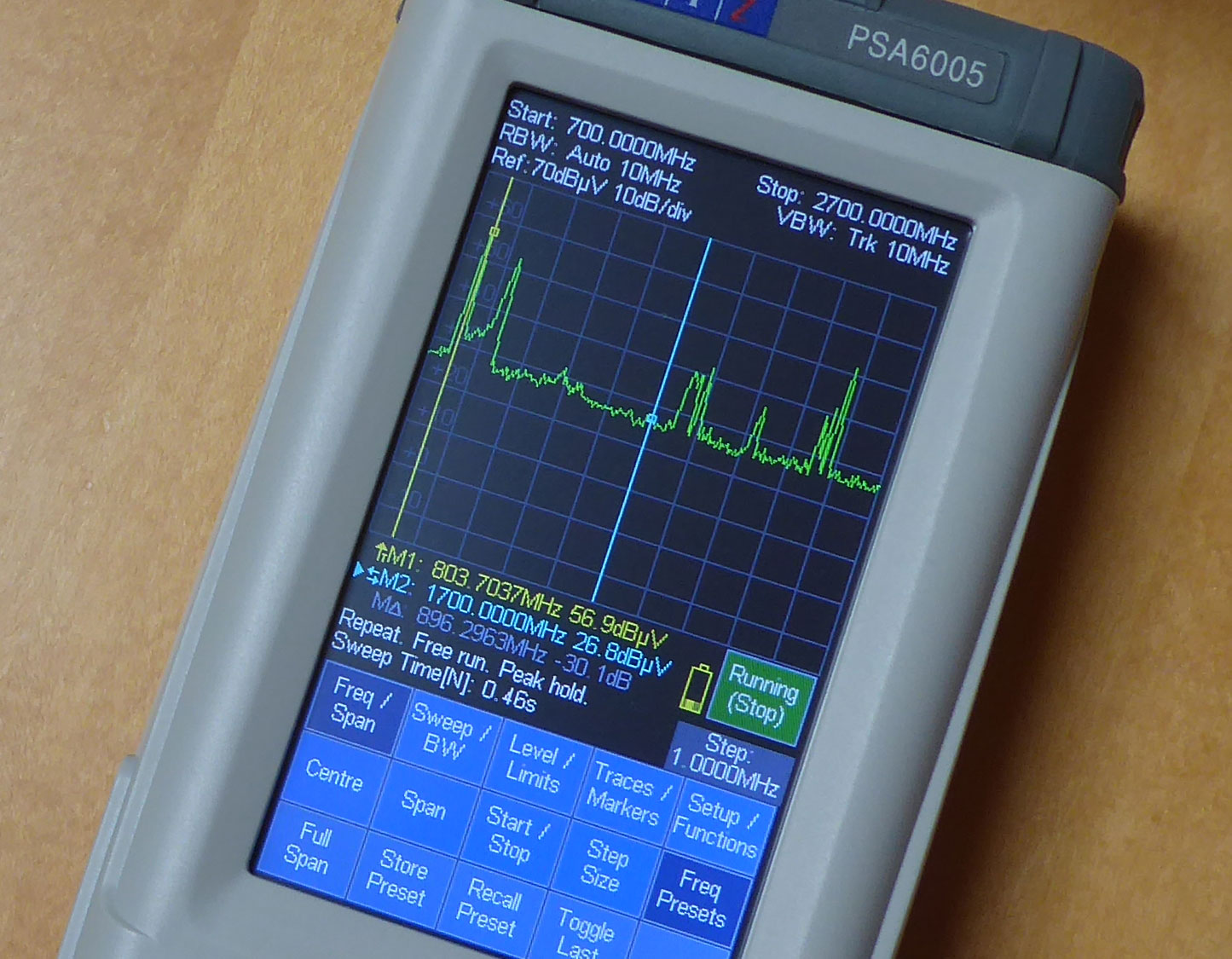

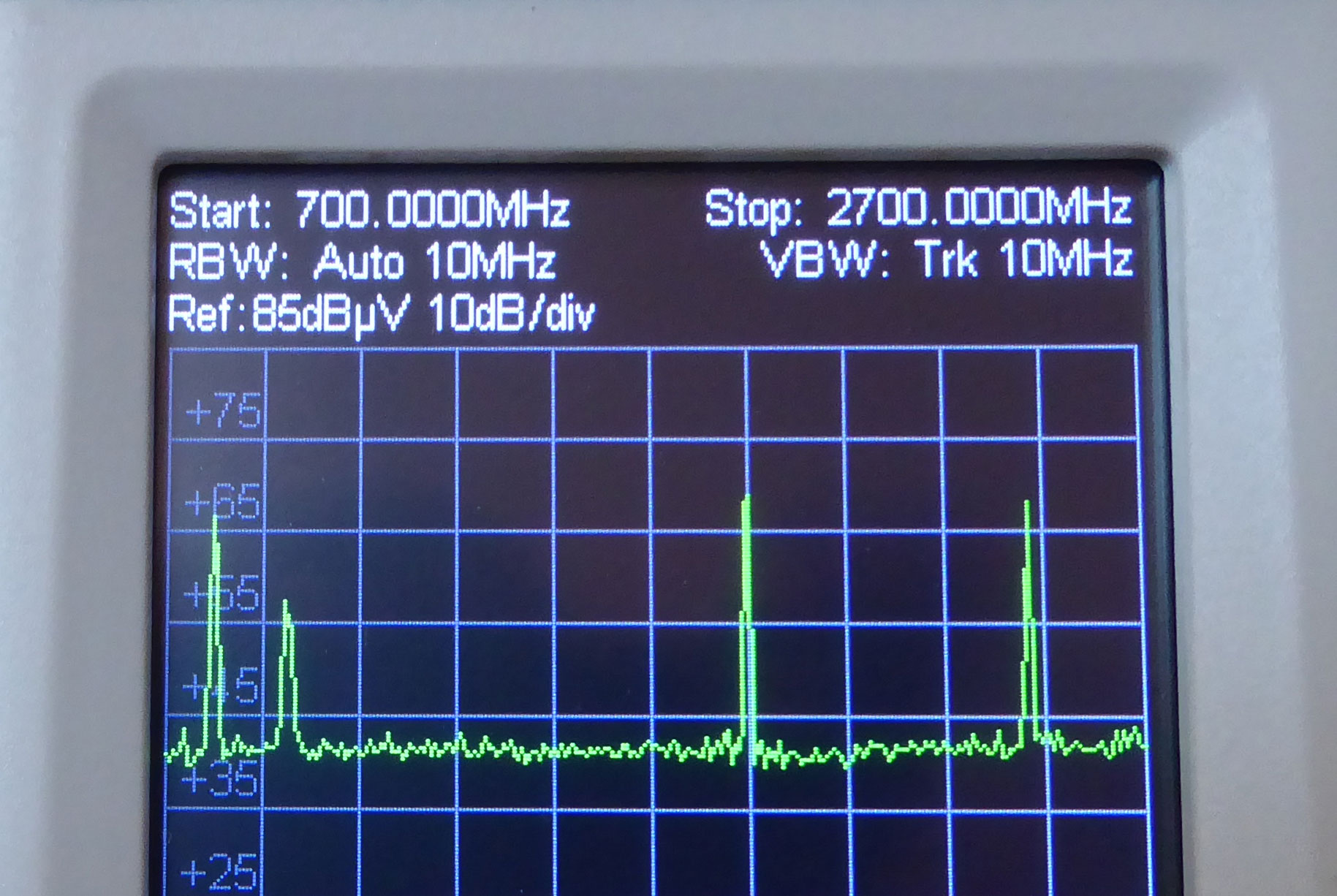

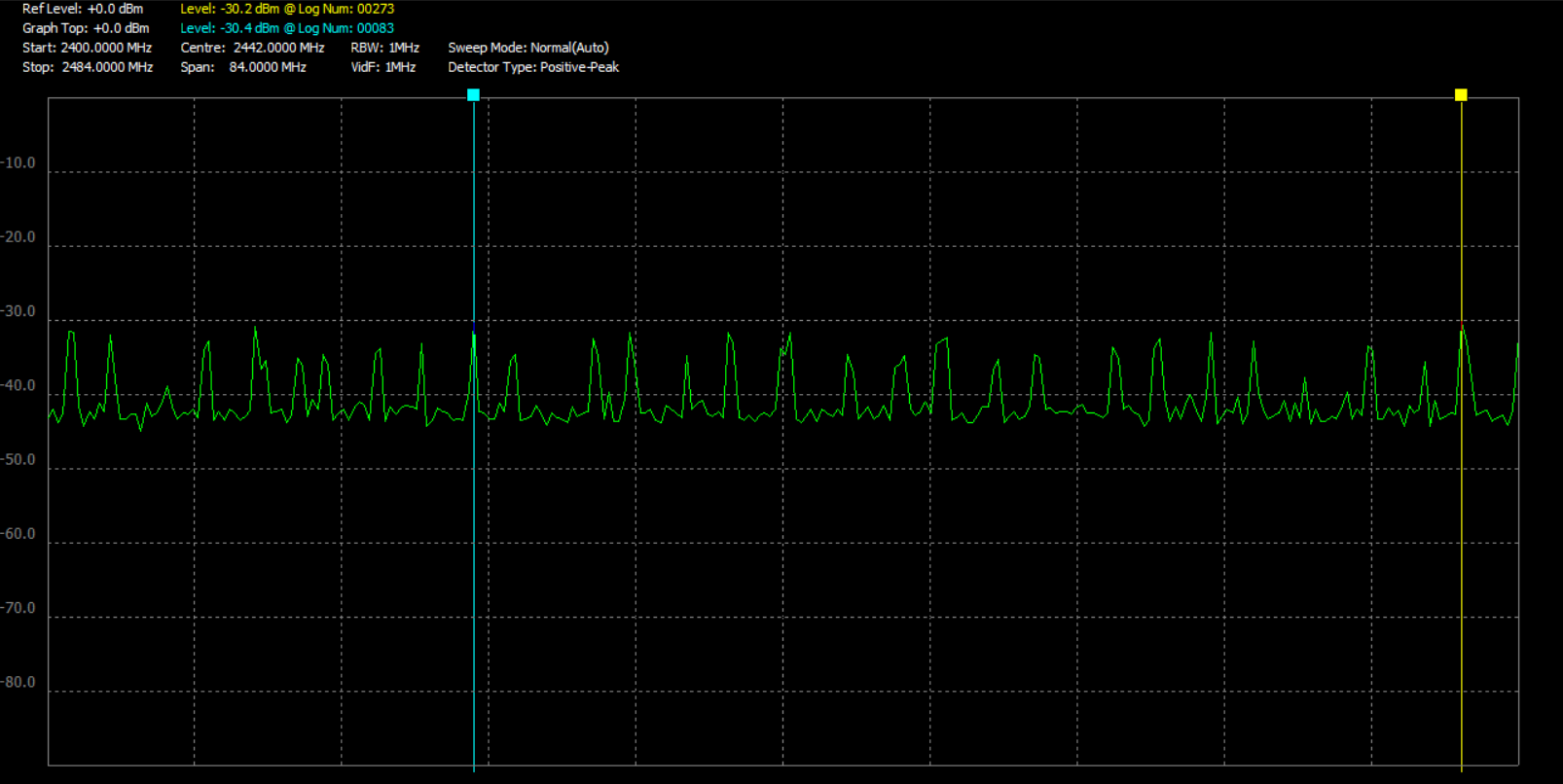

Als weiteres Hilfsmittel zur Identifikation von Strahlungsverursachern dienen portable Spektrumanalysatoren. Hiermit lassen sich einzelne Frequenzbereiche genauer untersuchen. Anhand einer grafischen Darstellung kann abgelesen werden, auf welchen Frequenzen die Wellen gesendet werden. Mit diesen Informationen können Rückschlüsse auf die Strahlungsquellen gezogen werden.

Alltagstypische Verursacher von hochfrequenten elektromagnetischen Wellen sind beispielsweise Radio- und Fernsehsender, schnurlose Telefone, Mobilfunk mit seinen unterschiedlichen Frequenzen oder auch WLAN-Netze im 2,4-GHz-Band, 5-GHz-Band und 6-GHz-Band. Dieses weite Frequenzspektrum lässt sich aus physikalischen Gründen mit einer einzelnen Antenne messtechnisch kaum abdecken. Um den Hochfrequenz-Bereich effizient untersuchen zu können, kommen daher mehrere Messgeräte zum Einsatz. Diese sind mit unterschiedlichen Antennen bestückt, die jeweils für bestimmte Frequenzbereiche optimiert sind.

Außerdem unterscheiden sich die verwendeten Antennen in ihrer Richtwirkung. Omnidirektionale Antennen haben keine oder nur eine geringe Richtwirkung. Sie müssen also nicht erst auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet werden, sondern empfangen die Wellen aus sämtlichen Richtungen. Auf diese Weise können Areale schnell und umfassend untersucht werden.

Um die Richtung der einfallenden Funkstrahlung feststellen zu können, um einzelne Hochfrequenzquellen genauer untersuchen zu können und um „versteckte“ Strahlungsquellen leichter lokalisieren zu können, kann zusätzlich auf Messgeräte mit Richtantennen zurückgegriffen werden. Bei diesen Gerätekombinationen ist der angezeigte Messwert dann am größten, wenn die Antenne in Richtung der Quelle zeigt.

In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, neben einer Kurzzeitmessung auch eine Dauermessung der Funkstrahlung durchzuführen. Je nach Art der Strahlungsquelle werden die Funkwellen entweder dauerhaft oder nur sporadisch oder aber auch mit schwankender Intensität gesendet. Zur Untersuchung dieses zeitlichen Verhaltens können die Messwerte über bestimmte Zeiträume elektronisch aufgezeichnet und anschließend grafisch ausgewertet werden.

Wie werden elektrische Gleichfelder (Elektrostatik) gemessen?

Aufgrund einer Potenzialdifferenz zwischen dem Erdboden und der Ionosphäre in etwa 70 km Höhe entsteht das natürliche elektrische Gleichfeld der Erde. Dessen Feldstärke, die auch als Luftelektrizität bezeichnet wird, ist abhängig von der Jahreszeit und vom Wetter. Im Sommer beträgt die Luftelektrizität ca. 130 V/m, im Winter ist sie etwa doppelt so hoch. Während Gewittern können Feldstärken von bis zu 20.000 V/m erreicht werden, bei der Auslösung von Blitzen von bis zu 300.000 V/m.

Im Alltag kommen stärkere künstliche elektrische Gleichfelder hauptsächlich in Form von elektrostatischen Aufladungen vor. Diese Aufladungen treten vor allem bei Reibungs- und Trennungsvorgängen zwischen elektrisch schlecht leitenden Materialien auf. Ein typisches Beispiel ist das Gehen einer Person mit Gummisohlen auf einem Kunststoffteppich. Wenn Sohle und Teppich beim Anheben des Fußes voneinander getrennt werden, laden sich sowohl die Person als auch der Teppich elektrostatisch auf.

Elektrische Gleichfelder werden mit einem Influenz-Elektrofeldmeter gemessen. Dabei wird das zu messende elektrostatische Feld mittels eines rotierenden Flügelrades in einen entsprechenden Wechselstrom umgewandelt, der wiederum vom Messgerät weiterverarbeitet werden kann. Aufgrund dieses Messprinzips werden solche Geräte auch als Feldmühlen bezeichnet.

Mit dem eingesetzten Elektrofeldmeter kann sowohl die Luftelektrizität im Raum als auch die Oberflächenspannung von elektrostatisch aufgeladen Gegenständen bestimmt werden.

Mittels eines reaktionsschnellen elektronischen Hygrometers wird die relative Luftfeuchte gemessen. Die relative Luftfeuchte ist ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit elektrostatischen Aufladungen. Diese Aufladungen treten verstärkt bei niedriger Luftfeuchte auf, denn bei trockener Luft können sich die aufgebauten elektrischen Ladungen schlechter wieder ausgleichen. Eine höhere Luftfeuchte hingegen sorgt für eine bessere elektrische Leitfähigkeit und damit für einen schnelleren Ausgleich der Ladungen.

Wie werden magnetische Gleichfelder (Magnetostatik) gemessen?

Der äußere Kern der Erde besteht aus einem flüssigem, elektrisch leitfähigen Material. Dadurch bildet sich ein natürliches magnetisches Gleichfeld, das den gesamten Planeten umspannt. Die Stärke dieses Erdmagnetfelds ist abhängig von der geographischen Lage, genauer gesagt vom Breitengrad. Im Bereich des Äquators beträgt die magnetische Flussdichte etwa 30 µT, im Bereich der Pole sind es etwa 60 µT.

Künstliche magnetische Gleichfelder werden durch Gleichstrom, Magnete oder magnetisierte Stahlteile erzeugt. Diese stationären bzw. statischen Magnetfelder überlagern und verzerren dann das natürliche Erdmagnetfeld. Typische Feldquellen sind beispielsweise:

- Stahlträger und Betonarmierungen

- Federkernmatratzen

- Heizkörper und Zargen aus Stahl

- Lautsprecherboxen

- Photovoltaikanlagen

- HGÜ-Freileitungen (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung)

- Straßenbahnen und U-Bahnen

Um Elektrosmog zu messen, der durch magnetische Gleichfelder erzeugt wird, kommen 3D-Magnetometer zum Einsatz. Wenn keine künstlichen magnetostatischen Felder vorhanden sind, zeigen die Geräte das ungestörte Erdmagnetfeld an. Dessen Feldstärke ist ortsabhängig. In Mitteleuropa liegt diese je nach Standort etwa zwischen 45 und 50 µT.

Falls am Messort künstliche magnetostatische Felder vorliegen, bewirken diese eine entsprechende Abweichung des Messwertes. Die eingesetzten Magnetometer verfügen über dreidimensionale Sensoren. Dies ermöglicht schnelle und genaue Messungen, da die Sensoren unabhängig von ihrer Ausrichtung immer die korrekte Gesamtfeldstärke anzeigen.

Magnetische Gleichfelder, die durch Magnete oder magnetisierte Stahlteile verursacht werden, sind zeitlich konstant. Im Gegensatz dazu unterliegen Magnetfelder, die durch Straßenbahnen, U-Bahnen, Photovoltaikanlagen oder Hochspannungsleitungen (HGÜ) erzeugt werden, zeitlichen Schwankungen. Um auch solche zeitlich veränderlichen magnetischen Gleichfelder korrekt zu erfassen, können diese im Rahmen einer Dauermessung mittels Datenlogger aufgezeichnet werden.